『ラケットは縦に使う』

なんのこっちゃと読まれた方は思うかも知れないが1つのきっかけは後輩とのシングルス。

いつの間にかどんどん上手くなってしまって、ここ二年くらいは1割くらいしか勝てない。

後輩とラリーをしていると感じるのがフォアの圧倒的安定感の差。

井の中の蛙の時は俺もだいぶ安定感が出て来てるぜぇ!!!とか思っていたのだけど、実際にさらなる安定感のある後輩なんかとラリーをしてると如実に感じる。

俺は良いショットを連発するのが難しくて3発打つ間に返球が甘くなってくれないと一旦ヒートダウンしないとミスが出る。

後輩は何発でもクオリティの高いショットを打てるように感じる。

要するに良いショットを打つために必要な集中力やシビアさが根本的に違う。

後輩は楽に無理せず良いショットを打てる。

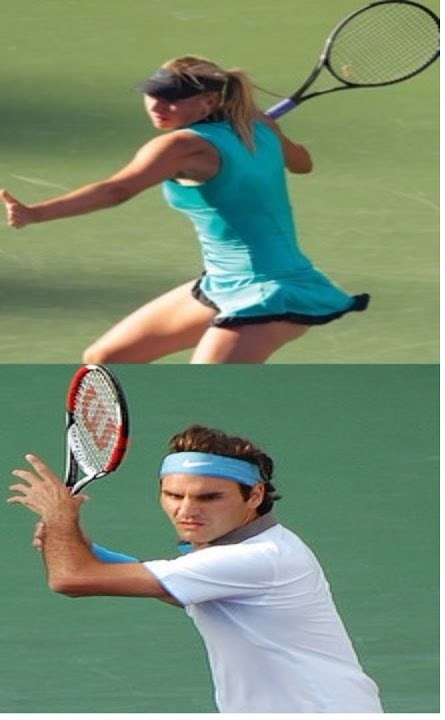

極端に言うとトッププロが練習で軽く打ってるのに良い球が飛んで行くのと同じような感じだ。

そんな後輩と試合をした結論。

俺もいい加減にがむしゃらテニスをやめよう。

プレースタイルが泥臭いし打ち方も泥臭い。

とりあえずスピンを掛けて振り切っていくスタイル。

加齢で慢性的に肘も痛いし、ここらで根本的に楽に体を使って、楽に体のチカラを伝える打ち方を学ばないといけない。

とりあえず後輩っぽく打つことから初めてみた。

そしたら手首が痛くなりました・・・

手首はいままで痛くなったことはないのに・・・

後輩っぽく打つつもりなだけで、後輩とは全く異なるものだったのだろう。

テニス愛好家の悲しい性は多少痛くてもテニスはやめない。

ていうか、むしろ、テニスやらないと死んじゃうから!!!

フォアが痛いから無理に回り込まずにバックハンドを多用する。

バックハンドは高い球が打てない、スピンがフォアよりも掛からないかわりに、低い球をほぼミスしない。

フォアは高い球もスピンで打てるしけど、低い球のがしょり率が高くて、風が吹いてる日にフォアにスライスを流されようものならてんてこまい。

バックハンドで低い球を処理している時はどのようになっているか?

ラケットを縦に使って掬い上げるように打っている。

当りも厚くてミスする時も球が下から上に上昇中に白タイばしっ!ってミスの仕方。

自分の思ったままにコントロールして厚く当てることが最重要と考えてるため、スピンが掛からなくてもOK。

ここで2020年を迎えるにあたり心機一転してみた。

これまではスピンの厚い当りで安定したスイングを目指していたけど、俺のショットの中で一番カラダのチカラの伝導率が高いバックハンドの低い球に着目してみよう。

日本のオムニ主体のテニスコートだと高い球打つ機会よりも低い球のほうが圧倒的に多いし。

掬い上げるように打つことで下から上に安定してスイングして、少ない力で厚く当てて、重力で放物線を描くようなイメージ。

もちろん掬い上げることが出来ない高い球は打てないのだが、そこは割り切りでとりあえず相手のナイスショットということで返すことにする。

実際にバックハンドでこれを実践すると非常に安定感がある。

バックハンドの左手のグリップがウエスタンなので掬い上げるように打ってもスピンが掛かる。

ヘソまでの高さであれば素晴らしき安定感。

胸くらいになってくると厳しくなってくるけど。

ダブルスでスピンサーブを跳ねさせられると厳しい。

まぁ、それは相手のナイスサーブだから致し方なし。

これをフォアでも実践してみた。

どうにも上手く行かない。

むむむむむ、、、

何故だ???

何故フォアだと掬い上げる打ち方が出来ないのだ???

こういう時は上手く打てるバックとの比較。

どうやらフォアはテイクバックが大きくて掬い上げようとするとヘッドが落ちる位置が後ろ過ぎるみたいだ。

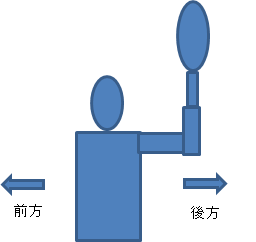

フォアのテイクバック

バックのテイクバック

ここからヘッドが落ちて打点に向かって掬い上げていくわけだがフォアはテイクバックが後方に取られている分だけヘッドが落ちた場所も後方になってしまう。

そこから掬い上げる位置も後ろになってしまい打つのは出来ない。

何故できないかをカラダの使い方で書こうと思ったけど上手く書けないから割愛。

要するにフォアのテイクバックを小さくしてみた。

前へ倣えするくらいのテイクバック。

そうすると無理なく自然に下から上に掬い上げることが出来る。

この掬い上げる効果は絶大でラケットが縦に動くようになるから横方向のブレが極端に減る。

横振りの円運動でピンポイントでタイミングを合わせる必要性が消えた。

横振りで打点がズレてガシャリになることが大きく減る。

打点のズレが減って厚く当たり易くなる。

必然的に打点は前になる。

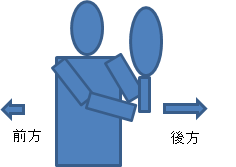

テニスを始めてから俺のベースにあった打ち方って小さい女の子の打ち方だった。

写真のように大きく後ろにラケットを引いて円運動でラケットを出していく。

掬い上げるような打ち方をやってみてわかるのは、大きく引いて円運動でラケットを出していくと打点が後ろになってしまう。

掬い上げると打点を前に出来る。

俺の打点が後ろ目になりがちで振り遅れていることが多いことは最近如実に感じていてモヤモヤしていた。

なんで振り遅れてしまうんだ!!!

画像のようにラケットを後ろに引くことは無くなったけど、テイクバックは大きかった。

コンパクトにして掬い上げると意識し始めると自分の意図した通りにボールが飛んでいく割合が劇的に上がった。

色々な球を打っていくうちに掬い上げるというよりもラケットを縦に使うという意識に変わっていった。

従来はバックハンドを腰~胸当りの球で仕掛けに行くと横振りでふかす事が多かった。そのため安心して打てるのは腰より低い打点で横振り要素が低くなっている球だった。無意識だったけどそういうことだった。

ラケットを縦に使うことでふかす事は激減しガシャリも減った。

縦振りの安定度が実感できるとプレー中に癖で横振りになってしまった時にも『あっ、やばい横振り』って感じることも出来るようになって、横振りしてしまうと当りが薄くなったり、ふかしたりし易いと認識できる。

フォアの場合は横振りの他にもテイクバックが癖で大きくなってしまう場合があって、テイクバックが大きくなるともはやまともに当らない。

うすーい当りでピンチになったところを相手が見逃してくれることを祈るのみ。

縦振りを意識するようになってから復活したのがナダル打ち。

10年前くらいは常用という程に多用していたのだけど、いつの間にか全く使わなくなっていた。

それがラケットを縦に使うことを意識し始めたら無意識で出るようになった。

胸より高い球をスピンで繋げるには有用な技術だから無意識復活はありがたい。

ナダル打ちの他にもまわり込みのフォアのダウンザラインとか厚い当りで全くミスをしなくなった。

ラケットを縦に使うというのは傍から見るとほとんど違いがわからないと思う。

だけど自分の意識としては全く違う振り方をしていて全く違う技術を使っている。

確かに大きなテイクバックからの横振りは会心の一撃の威力は凄まじい。

しかしながら再現性が難しく調子の良い時にしか思いのままに打つことが出来ない。

2020年テニスは大人な再現率の高いテニス。

さようなら横振り!!!

そんで、さらに、ふと気付いた。

もしかしてサーブも縦振り?

スピンサーブだからラケットワークを横に使おうと意識しているのだけど、うまい人とは根本的に違う。

日曜日の試合でもサーブがえぐい人がいて観察していたけど俺とは全く違う感じ。

全く違うのだけど観察しても何が違うかわからない。

サーブも縦のラケットワークを使うと変わるのかなぁ。